Le roman : repères historiques

Genres littéraires ► Le roman ► vous êtes ici

Genres littéraires » Le roman

Le roman : repères historiques

Retrouvez quelques repères historiques concernant le roman du Moyen Âge au XXe siècle. Le roman est une œuvre littéraire en prose d’une certaine longueur, mêlant le réel et l’imaginaire, et qui, dans sa forme la plus traditionnelle, cherche à susciter l’intérêt, le plaisir du lecteur en racontant le destin d’un héros principal, une intrigue entre plusieurs personnages, présentés dans leur psychologie, leurs passions, leurs aventures, leur milieu social, sur un arrière-fond moral, métaphysique. Le roman désigne également le genre littéraire qui regroupe toutes les variétés de ces œuvres, particulièrement florissant au XIXe siècle.

Le Moyen Âge

▪ La littérature courtoise prend son essor au XIIe siècle dans une société en pleine mutation politique et sociale, où est sensible l’influence des femmes. Les premiers romans, tels les Lais de Marie de France ou les deux Tristan, de Béroul et Thomas, naissent à la cour d’Aliénor d’Aquitaine, épouse du roi d’Angleterre, Henri III Plantagenêt.

▪ La littérature courtoise prend son essor au XIIe siècle dans une société en pleine mutation politique et sociale, où est sensible l’influence des femmes. Les premiers romans, tels les Lais de Marie de France ou les deux Tristan, de Béroul et Thomas, naissent à la cour d’Aliénor d’Aquitaine, épouse du roi d’Angleterre, Henri III Plantagenêt.

▪ Le roman courtois exalte l’aventure et l’amour. Guerrier héroïque, le chevalier est aussi un amoureux qui aime sa dame d’une passion dévorante. Les exploits qu’il accomplit pour la conquérir sont la preuve de sa perfection morale.

▪ On distingue principalement :

– le roman antique : les mythes antiques inspirent des adaptations écrites en français, où dominent, sans souci de vérité historique, des aventures fabuleuses ou galantes. C’est le cas, par exemple, du Roman de Troie, qui reprend la légende de la guerre de Troie et le récit des aventures d’Ulysse ;

– la légende celtique du roi Arthur : elle évoque l’univers mythique qui entoure le roi Arthur et les chevaliers de la Table Ronde ;

– les romans de Chrétien de Troyes, homme de cour et brillant romancier courtois : Lancelot ou le Chevalier à la charrette, dont la passion amoureuse est empreinte de ferveur mystique et d’abnégation, Yvain ou le Chevalier au lion, Perceval ou le Conte du Graal;

– les romans orientaux, désormais oubliés mais fort répandus au Moyen Âge;

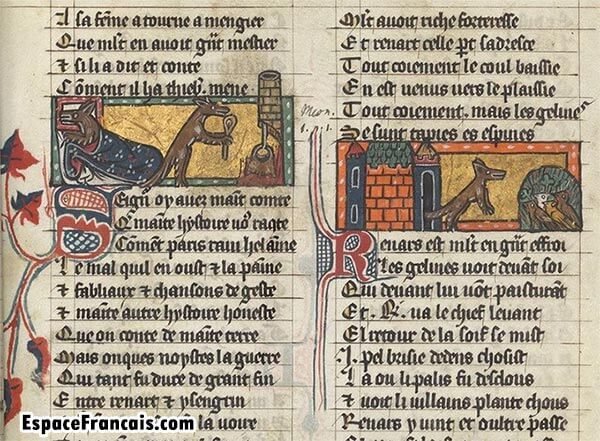

– les parodies de chansons de geste dont les héros sont des animaux et qui constituent des satires de la société féodale (Le Roman de Renart).

→ À lire : La littérature française du Moyen Âge. – La parodie. – Les chansons de geste. – La quête du chevalier.

⬆ Roman de Renart, Mss Français 12584, fol.59r, Bibliothèque nationale de France. Département des manuscrits. (1301-1350).

Le XVIe siècle

Le roman connaît une faveur certaine et se diversifie rapidement.

François Rabelais publie des satires burlesques comme Pantagruel, Gargantua, Le Tiers Livre, où il exprime sur le mode bouffon des idées qui n’auraient pas été recevables à son époque.

Marguerite de Navarre, sœur de François Ier, écrit l’Heptaméron, récits tantôt brutaux, tantôt naïfs, qui passent en revue les métamorphoses de l’amour. Le recueil imite en sept jours les dix journées du Décaméron de Boccace.

→ À lire : La littérature française du XVIe siècle.

⬆ Gargantua, modèles des gastronomes modernes, estampe du XIXe siècle.

Le XVIIe siècle

▪ La production romanesque est foisonnante. Les influences étrangères, espagnole et italienne notamment, contribuent à son irrésistible essor. Les deux grands courants du siècle contribuent chacun à la création de formes nouvelles.

▪ Le courant baroque favorise un essor sans précédent du roman, délivre de toute contrainte véritable, et qui reflète les idéologies, les goûts et les fantasmes d’une société. De cette abondante production, on retiendra :

– le roman pastoral, qui évoque un décor champêtre et idéalisé ainsi que les aventures amoureuses de bergers et de nymphes conventionnels et raffines. Le modèle en est l’Astrée, roman-fleuve d’Honoré d’Urfé;

– le roman précieux, représenté notamment par Madeleine de Scudéry, à qui l’on doit des romans galants où se mêlent les analyses morales et les aventures amoureuses, tel Le Grand Cyrus;

– le roman parodique, qui prend le contrepied des clichés précieux et s’inspire des romans picaresques espagnols, tels La Vraie Histoire comique de Francion, récit joyeux et savoureux de Charles Sorel, ou le Roman comique de Paul Scarron, qui a pour trame les aventures d’une troupe d’amuseurs ambulants.

▪ Le roman classique se développe, en dépit des préventions de son théoricien Nicolas Boileau, qui le considère comme un art mineur :

– le roman d’analyse psychologique avec La Princesse de Clèves de Mme de La Fayette, qui se caractérise par le souci de la vraisemblance, une simplicité du ton et du lexique, le recours a un arrière-plan historique réaliste;

– le roman pédagogique représenté par Télémaque de Fénelon, que son auteur qualifie de « narration fabuleuse en forme de poème héroïque comme ceux d’Homère et de Virgile », mais qui porte en réalité un regard très critique sur la situation politique de la France.

→ À lire : La littérature française du XVIIe siècle : l’âge baroque – l’âge classique. – La préciosité. – Le Classicisme.

Le XVIIIe siècle

Durant le siècle des Lumières, le roman continue son ascension, bien qu’il soit assez peu considéré. C’est la raison pour laquelle on l’intitule souvent Mémoires, Lettres, Histoire. On distingue :

– le roman épistolaire : la composition par lettres donne une certaine authenticité et permet la pluralité des points de vue, puisque les personnages rapportent tour à tour leurs découvertes, confient leurs émotions et entretiennent un dialogue avec un être cher. Ce genre connaît son apogée avec les Lettres persanes de Montesquieu, La Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau, Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos;

– le roman picaresque, représenté par Gil Blas de Santillane d’Alain-Rene Lesage, d’inspiration espagnole, mais dressant un portrait assez féroce des mœurs françaises;

– le conte philosophique, illustré par Voltaire (Micromégas, Candide, L’Ingénu);

– le roman de mœurs, illustré par Manon Lescaut de l’abbé Prévost. Le récit est centré sur une intrigue amoureuse qui précipite les personnages dans le tourment ; ainsi se pose la question du bonheur, incompatible avec la nature humaine.

→ À lire : Le Siècle des Lumières. – Le roman épistolaire.

Le XIXe siècle

Le roman connaît son âge d’or avec le romantisme. L’écrivain donne libre cours à son imagination et à sa sensibilité. On distingue :

– le roman historique, genre romantique par excellence : Alfred de Vigny (Cinq-Mars) ; Victor Hugo (Notre-Dame de Paris) ; Honoré de Balzac (Les Chouans);

– le roman de mœurs, qui dépeint la société du temps. C’est le cas de la plupart des œuvres romanesques de Balzac, Flaubert ou Zola;

– le roman d’analyse psychologique, souvent à caractère autobiographique : Eugène Fromentin (Dominique) ; Chateaubriand (René) ; Senancour (Oberman);

– le roman fantastique : il est fondé sur la pure création imaginaire et se nourrit de rêves ; annoncé par Balzac (La Peau de chagrin), il est poursuivi par Prosper Mérimée (La Vénus d’Ille) et par Guy de Maupassant (Le Horla);

– le roman réaliste : il cherche à décrire la réalité objective dans toute sa complexité. Ce réalisme aboutira avec Émile Zola au naturalisme. Il enquête sur le terrain et s’appuie sur des théories scientifiques comme les lois de l’hérédité pour analyser le comportement des personnages de ses romans. Flaubert et Balzac s’inscrivent dans le courant réaliste.

→ À lire : La littérature française du XIXe siècle. – Le Romantisme. – Le Naturalisme. – Le Réalisme.

Le XXe siècle

La création romanesque est féconde et s’engage dans de nouvelles voies. Voici quelques pistes :

– le roman fleuve, très long et comportant de multiples péripéties qui s’étalent sur plusieurs générations (Jules Romains, Les Hommes de bonne volonté, en 27 tomes ; Roger Martin du Gard, Les Thibault);

– le roman d’aventures : misant sur le dépaysement et l’effet de surprise, il offre de nombreux rebondissements (Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit ; André Malraux, La Condition humaine);

– le roman d’analyse : il met en scène des personnages partagés entre des sentiments contradictoires (Julien Green, Mont-Cinère ; François Mauriac, Le Nœud de vipères);

– le roman en abyme : c’est le roman d’un roman en train de se faire (André Gide, Les Faux-Monnayeurs);

– le Nouveau Roman, tendance littéraire du roman français à partir des années 50, influencée par les techniques du cinéma. Il remet en cause les structures du récit traditionnel et mène une réflexion critique sur le roman. Nathalie Sarraute l’inaugure avec L’Ère du soupçon. Ainsi s’ouvre tout un ensemble de recherches qui s’attachent surtout au niveau formel du langage narratif : Alain Robbe-Grillet (Les Gommes), Michel Butor (La Modification).

→ À lire : La littérature française du XXe siècle. – Le Nouveau Roman.

Articles connexes

- Genres littéraires » La roman.

- Repères historiques » La poésie. – Le théâtre.

- Les genres romanesques.

- Les genres de textes.

- Les types de textes.

- Analyser un mot. – Analyser une phrase. – Analyser un texte.

- Analyser un roman » La structure d’un récit. – Les personnages. – L’espace et le temps. – Le point de vue dans un récit.

- Le style littéraire.

- Les courants littéraires.

- La littérature.

Suggestion de livres

|  |

|  |

L’Incroyable Histoire de la littérature française L’Incroyable Histoire de la littérature française |  Histoire de la littérature française Histoire de la littérature française |

Mille ans de littérature française Mille ans de littérature française |  La littérature française de A à Z La littérature française de A à Z |

[➕ Autres choix…]